Introduction

L’arrivée d’un nouveau-né dans une famille est un moment extraordinaire, rempli d’émotions intenses et de découvertes quotidiennes. Dès les premiers instants de vie, ce petit être humain entame un parcours de développement fascinant qui ne cessera de surprendre ses parents. Le premier mois constitue une période particulièrement riche en changements et en adaptations, tant pour le bébé que pour ses parents qui apprennent à le connaître.

Le développement psychomoteur désigne l’ensemble des acquisitions qui permettent au nouveau-né d’évoluer sur le plan moteur, sensoriel, cognitif et relationnel. Il combine ainsi le développement psychique (intellectuel, comportemental, sensoriel, affectif) et le développement moteur (posture, mouvements, coordination). Ce processus complexe est le fruit d’une maturation neurologique progressive, influencée à la fois par des facteurs génétiques et environnementaux.

Dans cet article, nous nous intéresserons spécifiquement au développement psychomoteur du nouveau-né en bonne santé et né à terme durant son premier mois de vie. Cette période, parfois appelée « période néonatale », est caractérisée par des adaptations physiologiques majeures à la vie extra-utérine et par la mise en place des premières interactions avec l’environnement. Comprendre les grandes étapes de ce développement permet aux parents de mieux accompagner leur enfant, de reconnaître ses besoins et d’interagir avec lui de manière adaptée.

Nous explorerons successivement le développement neurosensoriel du nouveau-né, ses réflexes primitifs et son développement moteur, ses modes de communication et ses interactions avec ses parents, ses rythmes et besoins physiologiques, ainsi que les meilleures façons d’accompagner et d’observer son développement. Notre objectif est de fournir aux jeunes parents des repères clairs et des conseils pratiques, fondés sur des données scientifiques récentes, tout en rappelant que chaque enfant se développe à son propre rythme et que la variabilité interindividuelle est normale et même souhaitable.

Partie 1 : Le développement neurosensoriel du nouveau-né

1.1 La vision

Contrairement à une idée reçue, le nouveau-né n’est pas aveugle à la naissance. Ses capacités visuelles, bien que limitées, lui permettent déjà d’interagir avec son environnement proche. À la naissance, le bébé voit à une distance optimale d’environ 20 à 30 centimètres, ce qui correspond approximativement à la distance entre le visage de sa mère et le sien pendant l’allaitement ou le biberon. Cette adaptation n’est pas le fruit du hasard : elle favorise les premiers échanges visuels entre le parent et l’enfant.

Le nouveau-né présente une préférence marquée pour les contrastes, particulièrement entre le noir et le blanc. Comme le souligne l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (mpedia), « il est à cet âge plus attiré par le contraste du blanc et du noir que par les couleurs vives ». Cette sensibilité aux contrastes explique pourquoi le bébé est naturellement attiré par le visage humain, avec ses zones contrastées (yeux, sourcils, bouche).

Au cours du premier mois, les capacités visuelles évoluent progressivement. Le bébé commence à « accrocher » et fixer son regard, notamment sur les visages. Vers la fin du premier mois, il peut suivre brièvement du regard un objet contrasté ou lumineux qui se déplace lentement dans son champ visuel. Cette capacité de poursuite oculaire, encore rudimentaire, témoigne de la maturation progressive de son système visuel.

Pour stimuler la vision de votre nouveau-né, privilégiez les objets contrastés (noir et blanc) placés à une distance de 20 à 30 cm de son visage. Les visages humains constituent la meilleure stimulation visuelle : prenez le temps de vous placer face à votre bébé, à bonne distance, et d’établir un contact visuel. Les expressions faciales accentuées captent particulièrement son attention.

1.2 L’audition

L’audition est l’un des sens les plus développés à la naissance. En effet, le système auditif devient fonctionnel dès le dernier trimestre de la grossesse, permettant au fœtus d’entendre les sons intra-utérins (battements cardiaques maternels, bruits digestifs) mais aussi les sons extérieurs, notamment les voix.

À la naissance, le nouveau-né manifeste une sensibilité particulière aux sons. Il réagit aux bruits soudains par un réflexe de sursaut (réflexe de Moro) et s’oriente progressivement vers la source sonore, bien que ce mouvement soit encore imprécis. Il montre une préférence marquée pour les voix humaines, et plus particulièrement pour la voix de sa mère qu’il a entendue pendant des mois in utero.

Comme le souligne l’UNICEF, « il reconnaît son prénom et y réagit » progressivement. Cette capacité à discriminer les sons de la parole est présente dès la naissance et s’affine au cours des premières semaines. Le nouveau-né est particulièrement sensible aux intonations et à la mélodie du langage (prosodie), ce qui explique pourquoi le « parler bébé » avec ses intonations exagérées capte particulièrement son attention.

Pour favoriser le développement auditif de votre bébé, parlez-lui régulièrement, même s’il ne comprend pas encore le sens des mots. Variez les intonations, chantez des berceuses et proposez-lui des sons doux (boîtes à musique, mobiles musicaux). Évitez cependant les environnements trop bruyants qui peuvent être source de stress pour le nouveau-né.

1.3 Les autres sens

Le toucher est un sens fondamental pour le nouveau-né. La peau, organe sensoriel le plus étendu du corps, est entièrement fonctionnelle dès la naissance. Le bébé est particulièrement sensible au contact peau à peau, qui procure non seulement une sensation agréable mais joue également un rôle crucial dans la régulation de sa température, de son rythme cardiaque et de son stress.

La sensibilité tactile varie selon les zones du corps : le visage, les mains et la plante des pieds sont particulièrement réceptifs. Le toucher est impliqué dans de nombreux réflexes primitifs, comme le réflexe d’agrippement ou le réflexe de fouissement (recherche du sein). Au cours du premier mois, le bébé apprécie particulièrement les caresses douces, les massages et le portage qui stimulent ce sens et favorisent son bien-être.

L’odorat est également très développé chez le nouveau-né. Dès les premiers jours, il est capable de reconnaître l’odeur du lait maternel et celle de sa mère. Cette capacité olfactive joue un rôle important dans l’allaitement et l’attachement. Comme le précise mpedia, « il reconnaît votre odeur quand vous le tenez contre vous », ce qui contribue à le rassurer et à créer un environnement familier.

Quant au goût, le nouveau-né présente des préférences innées : il apprécie particulièrement les saveurs sucrées (présentes dans le lait maternel) et réagit négativement aux saveurs amères, ce qui constitue une protection naturelle contre les substances potentiellement toxiques. Bien que l’alimentation du nouveau-né se limite au lait durant le premier mois, ces préférences gustatives sont déjà bien établies.

Pour stimuler ces sens, privilégiez le contact peau à peau régulier, les massages doux et le portage. Évitez les parfums artificiels trop intenses qui pourraient masquer les odeurs naturelles que le bébé apprend à reconnaître. Ces expériences sensorielles variées contribue

nt au développement neurologique global du nouveau-né et à son sentiment de sécurité.

Développement neurosensoriel du nouveau-né au premier mois

| Sens | Capacités à la naissance | Évolution (1° mois) |

|---|---|---|

| Vision |

|

|

| Audition |

|

|

| Toucher |

|

|

| Odorat |

|

|

| Goût |

|

|

Partie 2 : Les réflexes primitifs et le développement moteur

2.1 Les réflexes archaïques

Les réflexes archaïques, également appelés réflexes primitifs ou primaires, sont des mouvements automatiques et involontaires présents chez le nouveau-né. Ces réflexes, contrôlés par le tronc cérébral, sont essentiels à la survie du bébé et témoignent du bon fonctionnement de son système nerveux. Ils disparaissent progressivement au cours des premiers mois de vie, à mesure que le cortex cérébral mature et que les mouvements volontaires se développent.

Le réflexe de Moro, souvent appelé « réflexe de surprise » ou « d’étreinte », est l’un des plus spectaculaires. Il se manifeste lorsque le bébé est surpris par un bruit fort, une sensation de chute ou un changement brusque de position. Le nouveau-né étend alors ses bras et ses jambes, écarte ses doigts puis les ramène vers son corps comme pour s’agripper. Ce réflexe, vestige de notre évolution, permettait probablement au petit primate de s’accrocher à sa mère en cas de danger. Il commence à s’estomper vers 3-4 mois.

Le réflexe d’agrippement ou « grasping » est particulièrement présent durant le premier mois. Comme le décrit l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (mpedia), « votre bébé sert fortement vos index placés dans chacune de ses mains, au point que vous pourrez le relever en position assise ». Cette force de préhension surprenante n’est pas volontaire, et le bébé « n’est pas capable de lâcher volontairement ce qu’il a agrippé ». Ce réflexe est également présent au niveau des pieds. Il disparaît généralement entre 3 et 6 mois, laissant place à la préhension volontaire.

Le réflexe de succion est vital pour l’alimentation du nouveau-né. Il se déclenche lorsqu’un objet touche le palais ou les lèvres du bébé, provoquant des mouvements de succion coordonnés. Comme le souligne mpedia, ce réflexe « occupe une place à part, participant à la mise en place de la tétée qui met en jeu toutes les capacités du nouveau-né sur le plan postural, moteur et communicatif ». Contrairement à d’autres réflexes primitifs, celui-ci se transforme progressivement en mouvement volontaire plutôt que de disparaître complètement.

Le réflexe de marche automatique est fascinant à observer. Lorsque le nouveau-né est maintenu debout, pieds au contact d’une surface plane, il « détend ses jambes et enchaine une série de pas », comme le décrit mpedia. Ce réflexe, qui peut faire croire à tort que le bébé « sait marcher », disparaît généralement vers 2 mois pour réapparaître sous forme de marche volontaire bien plus tard, vers 12 mois. Il est important de comprendre que « le réflexe de marche automatique ne prépare pas à la marche » et qu’il « n’est pas utile de le provoquer ».

D’autres réflexes sont également présents, comme le réflexe de fouissement (recherche du sein), le réflexe des points cardinaux (orientation de la bouche vers une stimulation de la joue) ou encore le réflexe de redressement (tentative de redresser la tête lorsque le bébé est placé à plat ventre).

Ces réflexes primitifs sont des indicateurs précieux du développement neurologique normal. Leur absence, leur persistance anormale ou leur asymétrie peuvent alerter sur d’éventuels troubles du développement. Ils constituent donc des repères importants pour les professionnels de santé lors des examens de routine du nouveau-né.

2.2 La posture et le tonus

La posture du nouveau-né est caractérisée par une flexion physiologique des membres, position qui rappelle celle adoptée in utero. Cette posture en flexion est particulièrement visible lorsque le bébé est calme ou endormi. Elle s’accompagne d’une hypertonie (tonus musculaire élevé) des membres et d’une hypotonie (tonus faible) du tronc et de la nuque.

La position de la tête est un élément clé du développement postural du premier mois. À la naissance, le nouveau-né ne peut pas maintenir sa tête, qui bascule en arrière lorsqu’on le soulève. Comme l’indique mpedia, « il ne tient pas sa tête » durant le premier mois. Cette incapacité est normale et liée à l’immaturité des muscles du cou et à l’importance relative du poids de la tête par rapport au reste du corps.

Au cours du premier mois, on observe une évolution progressive du tonus. Selon mpedia, « au cours du 2ème mois, votre bébé commence à soulever sa tête » lorsqu’il est placé sur le ventre. Cette capacité émergente témoigne du renforcement progressif des muscles du cou et du dos. Le contrôle de la tête constitue la première étape du développement postural, qui se poursuivra par le contrôle du tronc, puis des membres.

Le tonus des membres évolue également. Initialement, les bras et les jambes sont maintenus en flexion la plupart du temps. Progressivement, le nouveau-né commence à les étendre davantage, notamment lors des périodes d’éveil. Mpedia observe qu’il « exprime son plaisir en agitant bras et jambes de façon apparemment désordonnée mais en mobilisant autant la droite que la gauche ». Cette symétrie dans les mouvements est un signe positif de développement neurologique normal.

Pour favoriser le bon développement postural de votre bébé, plusieurs pratiques sont recommandées. Les temps d’éveil sur le ventre (« tummy time »), sous surveillance, sont essentiels pour renforcer les muscles du cou et du dos. Commencez par de courtes périodes (1-2 minutes) plusieurs fois par jour, en augmentant progressivement la durée selon la tolérance de votre bébé.

Le portage physiologique, qui respecte la posture naturelle en flexion du nouveau-né, est également bénéfique. Il permet de soutenir correctement la tête tout en offrant la sécurité du contact corporel. Variez les positions de portage pour stimuler différents groupes musculaires.

Enfin, évitez de maintenir votre bébé trop longtemps dans la même position, que ce soit dans un transat, un couffin ou un siège-auto. La variété des positions favorise le développement harmonieux de sa musculature et prévient les déformations crâniennes positionnelles (plagiocéphalie).

Partie 3 : La communication et les interactions parent-enfant

3.1 Les premiers modes de communication

Dès sa naissance, le nouveau-né dispose d’un répertoire de comportements qui lui permettent de communiquer avec son entourage. Bien qu’il ne maîtrise pas encore le langage verbal, il utilise différents canaux pour exprimer ses besoins et ses émotions.

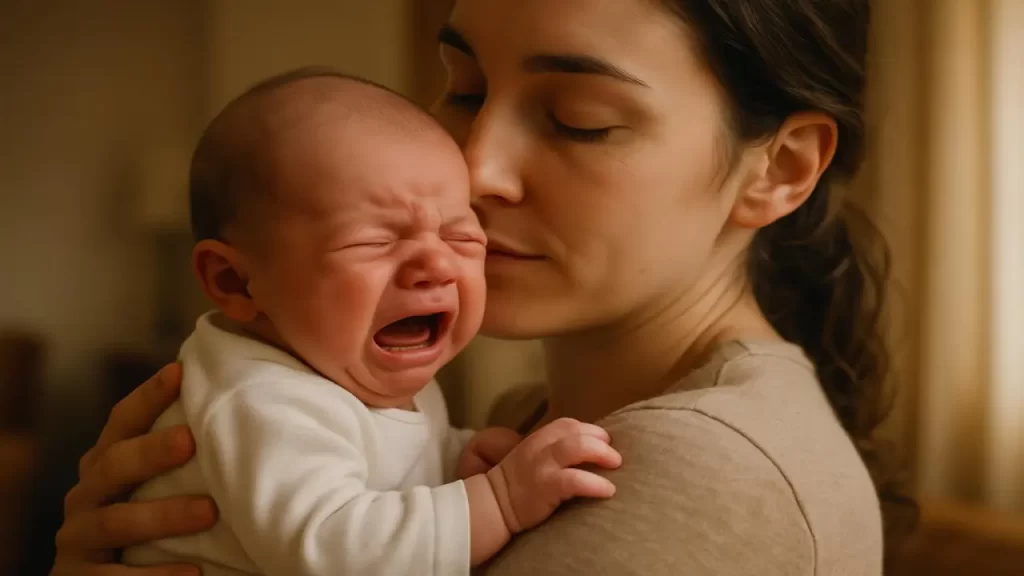

Les pleurs constituent le mode de communication le plus évident et le plus efficace du nouveau-né. Contrairement à une idée reçue, tous les pleurs ne se ressemblent pas. Comme le souligne mpedia, « au cours du 2ème mois, vous commencez à reconnaître la signification de ses pleurs : faim, fatigue… ». Ces pleurs varient en intensité, en rythme et en tonalité selon le besoin exprimé. Les pleurs de faim, par exemple, commencent généralement de façon intermittente puis s’intensifient progressivement, tandis que les pleurs de douleur sont souvent soudains et aigus.

Il est important de comprendre que les pleurs ne sont pas un caprice mais le seul moyen dont dispose le bébé pour signaler un inconfort ou un besoin. Répondre rapidement et de manière adaptée à ces pleurs ne « gâte » pas l’enfant mais contribue au contraire à développer son sentiment de sécurité et sa confiance en ses parents.

Les expressions faciales constituent un autre canal de communication important. Dès les premières semaines, le nouveau-né est capable d’exprimer différentes émotions à travers son visage : le bien-être, l’inconfort, la surprise, le dégoût. Le sourire, particulièrement significatif, apparaît d’abord de manière réflexe (notamment pendant le sommeil), puis devient progressivement social. Comme l’indique mpedia, « si vous lui souriez, il commence à vous sourire en retour » aux alentours du deuxième mois.

Les premiers sons et vocalisations apparaissent également durant cette période. Au début, il s’agit principalement de sons réflexes liés aux fonctions physiologiques (respiration, digestion). Progressivement, le bébé commence à émettre des sons volontaires, d’abord des voyelles (aaa, eee) puis, vers la fin du premier mois, des combinaisons plus complexes que mpedia qualifie de « gazouillis ». L’UNICEF précise que le bébé « réagit aux bruits en émettant des sons » et « fait des bruits pour indiquer des émotions positives ou négatives ».

Pour interpréter correctement ces signaux de communication, l’observation attentive est essentielle. Chaque bébé développe son propre « langage » que les parents apprennent progressivement à décoder. Cette compréhension mutuelle se construit jour après jour et constitue la base d’une relation d’attachement sécurisante.

3.2 L’attachement et les interactions

L’attachement désigne le lien affectif privilégié qui se développe entre le bébé et ses figures parentales. Ce processus, qui débute dès la naissance, est fondamental pour le développement émotionnel et social de l’enfant. Un attachement sécure constitue une base solide qui permettra au bébé d’explorer le monde avec confiance.

Le contact physique joue un rôle crucial dans la construction de ce lien d’attachement. Le peau à peau, pratiqué dès la naissance, favorise la régulation physiologique du nouveau-né (température, rythme cardiaque, respiration) et stimule la production d’ocytocine, l’hormone de l’attachement, tant chez le bébé que chez le parent. Ce contact intime permet également au nouveau-né de reconnaître l’odeur de ses parents, un repère sensoriel rassurant.

Le regard et les échanges visuels constituent un autre pilier des interactions précoces. Comme le souligne mpedia, « la meilleure façon d’accrocher son regard est de le regarder ‘les yeux dans les yeux' ». Ces moments de connexion visuelle, particulièrement intenses, stimulent le développement cérébral du bébé et renforcent le lien d’attachement. L’UNICEF recommande de « commenter à votre enfant ce qui se passe autour de lui d’une voix douce » pendant ces échanges, créant ainsi une enveloppe verbale sécurisante.

Le portage, qu’il soit à bras ou avec un dispositif adapté (écharpe, porte-bébé physiologique), présente de nombreux bienfaits. Il permet au nouveau-né de retrouver des sensations proches de celles vécues in utero (chaleur, bercement, battements cardiaques) tout en découvrant progressivement le monde extérieur. Le portage favorise également la digestion, soulage les coliques et stimule le système vestibulaire (équilibre). Sur le plan relationnel, il renforce le sentiment de sécurité du bébé et facilite la lecture de ses signaux par le parent porteur.

Pour favoriser un attachement sécure, plusieurs conseils peuvent être proposés aux jeunes parents :

- Répondez de manière cohérente et prévisible aux besoins de votre bébé, particulièrement lorsqu’il pleure.

- Pratiquez régulièrement le peau à peau, moment privilégié de connexion.

- Instaurez des rituels quotidiens (bain, coucher) qui créent des repères sécurisants.

- Verbalisez ce que vous faites et ce que vous pensez que votre bébé ressent, même s’il ne comprend pas encore le sens des mots.

- Acceptez de vous faire aider si vous vous sentez dépassé, car votre bien-être émotionnel influence directement la qualité des interactions avec votre enfant.

Il est important de rappeler que l’attachement se construit progressivement et que chaque dyade parent-enfant développe sa propre dynamique relationnelle. La perfection n’existe pas en matière de parentalité ; c’est la capacité à reconnaître et réparer les moments de désaccordage qui compte le plus dans la construction d’un lien sécurisant.

Communication et interactions parent-enfant

| Mode de communication | Caractéristiques | Conseils aux parents |

|---|---|---|

| Pleurs |

|

|

| Expressions faciales |

|

|

| Sons et vocalisations |

|

|

| Regard |

|

|

| Contact physique |

|

|

Partie 4 : Les rythmes et besoins physiologiques

4.1 Le sommeil

Le sommeil occupe une place prépondérante dans la vie du nouveau-né, représentant environ 16 à 18 heures par jour. Cependant, ce sommeil est réparti en plusieurs épisodes courts, généralement de 2 à 4 heures, entrecoupés de périodes d’éveil. Cette organisation fragmentée s’explique par les besoins alimentaires fréquents du bébé et par l’immaturité de son système nerveux central.

Le sommeil du nouveau-né diffère considérablement de celui de l’adulte. Il se compose principalement de deux phases : le sommeil agité (équivalent du sommeil paradoxal chez l’adulte) et le sommeil calme (équivalent du sommeil lent). Durant le premier mois, le sommeil agité représente environ 50% du temps de sommeil total, une proportion bien plus importante que chez l’adulte. Pendant cette phase, on observe des mouvements oculaires rapides sous les paupières, des grimaces, des sourires réflexes et des mouvements corporels.

Les cycles de sommeil du nouveau-né sont courts, durant environ 50 à 60 minutes (contre 90 à 120 minutes chez l’adulte). Cette brièveté explique les réveils fréquents et la difficulté pour certains bébés à enchaîner plusieurs cycles. Comme le souligne la Société Française de Pédiatrie dans sa vidéo « Sommeil et inconfort du nourrisson, les clés pour un bon développement », la qualité du sommeil est essentielle au développement cérébral du bébé.

Au cours du premier mois, les rythmes circadiens (alternance jour-nuit) commencent progressivement à se mettre en place, bien qu’ils ne soient pas encore clairement établis. Le nouveau-né ne distingue pas initialement le jour de la nuit, ce qui explique que certains bébés soient plus éveillés la nuit que le jour. Cette situation, bien que fatigante pour les parents, est normale et transitoire.

Pour favoriser un bon sommeil chez votre nouveau-né, plusieurs conseils peuvent être suivis :

- Apprenez à reconnaître les signes de fatigue (bâillements, frottement des yeux, agitation) pour coucher votre bébé avant qu’il ne soit surstimulé.

- Créez un environnement propice au sommeil : pièce calme, légèrement sombre, température entre 18 et 20°C.

- Instaurez progressivement des rituels de coucher, même simples : change, câlin, bercement doux.

- Différenciez les ambiances jour/nuit pour aider votre bébé à construire ses repères temporels.

- Respectez les recommandations de couchage sécuritaire : sur le dos, dans un lit adapté, sans tour de lit ni couette.

Il est important de rappeler que chaque bébé a son propre rythme de sommeil et que les comparaisons entre enfants sont rarement pertinentes. La patience et l’observation des signaux de votre bébé vous permettront progressivement de mieux comprendre ses besoins spécifiques en matière de sommeil.

4.2 L’alimentation

L’alimentation du nouveau-né durant le premier mois se limite exclusivement au lait, qu’il soit maternel ou infantile. Ce lait constitue un aliment complet, parfaitement adapté aux besoins nutritionnels et digestifs du bébé.

Le rythme alimentaire du nouveau-né est caractérisé par des tétées fréquentes, généralement entre 8 et 12 par 24 heures. Comme le précise Naître et grandir, « assurez-vous qu’il boit souvent et en quantité suffisante. Au cours des 2 premiers mois, il devrait téter (le biberon ou le sein) de 8 à 12 fois toutes les 24 heures ». Ces tétées sont réparties de façon irrégulière, avec parfois des périodes de rapprochement appelées « tétées en cluster », particulièrement en fin de journée.

Les signes de faim sont variés et apparaissent progressivement : le bébé s’agite, tourne la tête d’un côté à l’autre (réflexe de fouissement), porte ses mains à sa bouche, émet de petits bruits, puis finit par pleurer si ces signaux précoces n’ont pas été repérés. Il est préférable de répondre aux premiers signes de faim plutôt que d’attendre les pleurs, qui témoignent d’une faim déjà bien installée et peuvent compliquer la mise en route de la tétée.

Les signes de satiété sont tout aussi importants à reconnaître : ralentissement du rythme de succion, relâchement des poings, détournement de la tête, endormissement. Respecter ces signaux permet d’éviter la suralimentation et favorise l’autorégulation alimentaire du bébé.

Le lien entre alimentation et développement est fondamental. Au-delà de l’apport nutritionnel, les moments de tétée constituent des temps privilégiés d’interaction. Le contact peau à peau, les échanges de regards, la voix douce du parent nourrisseur créent un environnement sécurisant qui favorise le développement affectif et cognitif du nouveau-né.

Pour les parents qui allaitent, il est recommandé de proposer le sein à la demande, sans restriction de durée ou de fréquence. Pour ceux qui utilisent le lait infantile, les quantités doivent être adaptées au poids de l’enfant et à son appétit, en respectant les indications du pédiatre ou de la sage-femme.

L’impact de l’alimentation sur l’éveil et les interactions est significatif. Après une tétée satisfaisante, le nouveau-né connaît souvent une période d’éveil calme particulièrement propice aux échanges. Ces moments, où le bébé est rassasié et détendu, sont idéaux pour communiquer avec lui, stimuler ses sens et renforcer le lien d’attachement.

Il est important de noter que les régurgitations légères sont fréquentes chez le nouveau-né en raison de l’immaturité du cardia (valve entre l’œsophage et l’estomac). Elles ne doivent pas inquiéter tant qu’elles restent modérées et que le bébé prend du poids normalement.

Partie 5 : Accompagner et observer le développement

5.1 Observer sans comparer

L’observation du développement de son nouveau-né est une démarche naturelle pour tout parent. Cette observation attentive permet de mieux connaître son enfant, de repérer ses préférences et d’adapter les interactions à ses besoins spécifiques. Cependant, il est essentiel d’observer sans tomber dans le piège de la comparaison systématique avec d’autres enfants ou avec des normes trop rigides.

La variabilité normale du développement est un concept fondamental à intégrer. Comme le souligne l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (mpedia), « chaque enfant est unique et évolue selon un rythme qui lui est propre ». Cette variabilité s’explique par des facteurs génétiques, environnementaux et relationnels. Certains bébés seront plus précoces dans le domaine moteur, d’autres dans la communication ou les interactions sociales.

Les étapes du développement mentionnées dans les ouvrages de puériculture ou les carnets de santé sont des repères statistiques qui correspondent à des moyennes. Elles ne constituent pas des normes absolues que chaque enfant devrait atteindre au même âge. L’important est d’observer une progression régulière dans les acquisitions, quel que soit le rythme de cette progression.

Néanmoins, certains signes doivent alerter et justifient une consultation médicale. Parmi ces signes, on peut citer :

- Une absence de réaction aux sons forts

- Une absence de fixation du regard et de poursuite visuelle à la fin du premier mois

- Une hypotonie importante (bébé « en chiffon »)

- Une hypertonie excessive et persistante

- Une asymétrie marquée dans les mouvements ou les postures

- Une absence totale de réaction aux stimulations sociales

- Des pleurs inconsolables et inhabituels

La Haute Autorité de Santé (HAS) précise que « toute inquiétude des parents concernant le neurodéveloppement de leur enfant doit être considérée comme un signe d’appel », soulignant ainsi l’importance de l’intuition parentale dans le repérage précoce d’éventuelles difficultés.

L’observation sans anxiété constitue un défi pour de nombreux parents, particulièrement à l’ère des réseaux sociaux où la comparaison est omniprésente. Il est pourtant essentiel d’adopter une posture bienveillante, tant envers son enfant qu’envers soi-même en tant que parent. Cette sérénité dans l’observation favorise des interactions plus authentiques et plus ajustées aux besoins réels du bébé.

5.2 Stimuler sans surstimulation

L’équilibre entre stimulation et repos est crucial pour le développement harmonieux du nouveau-né. Si les stimulations sensorielles et relationnelles sont nécessaires à la maturation cérébrale, l’excès de stimulation peut être contre-productif et générer stress et fatigue chez le bébé.

Les activités adaptées au premier mois doivent respecter les capacités attentionnelles limitées du nouveau-né. Parmi les stimulations appropriées, on peut citer :

- Les échanges de regards à distance optimale (20-30 cm)

- Les conversations douces, avec des intonations variées

- Les chansons et comptines

- La présentation d’objets contrastés (noir et blanc)

- Les massages doux

- Les promenades qui exposent le bébé à de nouvelles sensations

- Les temps d’éveil sur le ventre (« tummy time »), sous surveillance

L’UNICEF recommande de « lancer des conversations enjouées avec votre bébé : interagissez avec lui en répétant en écho les sons qu’il émet » et de « familiariser votre enfant à son prénom en l’utilisant souvent ». Ces interactions simples mais régulières constituent une stimulation idéale.

Le respect des périodes d’éveil calme est fondamental. Ces moments, où le bébé est éveillé, attentif et disponible pour les interactions, sont particulièrement propices aux apprentissages. Ils alternent naturellement avec des périodes d’éveil agité (pleurs, agitation) et des périodes de sommeil. Apprendre à reconnaître ces différents états de vigilance permet d’adapter les propositions d’activités au niveau de réceptivité du bébé.

L’équilibre entre stimulation et repos passe également par l’observation des signaux de fatigue ou de surcharge sensorielle : détournement du regard, bâillements, agitation croissante, pleurs. Ces signaux indiquent que le bébé a besoin d’une pause ou d’un changement d’activité. Les respecter permet d’éviter l’épuisement et favorise une meilleure régulation émotionnelle.

Il est important de rappeler que les écrans (télévision, smartphones, tablettes) ne constituent pas une stimulation adaptée pour le nouveau-né. Au contraire, l’exposition aux écrans peut perturber le développement visuel et attentionnel et réduire les interactions humaines essentielles à cette période de la vie.

La simplicité reste le maître-mot dans l’accompagnement du développement du nouveau-né. Le visage humain, la voix, le toucher et le mouvement constituent les stimulations les plus précieuses et les plus adaptées. Comme le souligne l’Institut national de santé publique du Québec, « dès les premiers mois, le bébé gazouille. Il ne comprend pas le sens des paroles, mais il peut déduire les émotions comme la joie, la colère ou la tendresse ». C’est donc la qualité émotionnelle des échanges, plus que leur complexité, qui nourrit le développement du tout-petit.

Conclusion

Le premier mois de vie d’un nouveau-né constitue une période extraordinaire de découvertes et d’adaptations, tant pour le bébé que pour ses parents. Au cours de ces quelques semaines, le développement psychomoteur s’amorce à un rythme impressionnant, posant les fondations des acquisitions futures.

Nous avons exploré les différentes facettes de ce développement, depuis les capacités neurosensorielles jusqu’aux interactions sociales, en passant par les réflexes primitifs et les besoins physiologiques. Ce panorama nous rappelle la complexité et la richesse du développement humain dès ses tout premiers débuts.

Il est essentiel de garder à l’esprit que chaque enfant se développe selon son propre rythme et que la variabilité interindividuelle est non seulement normale mais souhaitable. Les étapes décrites dans cet article constituent des repères généraux qui peuvent aider les parents à mieux comprendre leur bébé, mais ne doivent jamais devenir source d’inquiétude ou de comparaison excessive.

L’observation bienveillante reste la clé d’un accompagnement adapté. En apprenant à décoder les signaux de leur nouveau-né, les parents développent progressivement une sensibilité qui leur permettra d’ajuster leurs réponses à ses besoins spécifiques. Cette danse relationnelle, faite d’essais, d’erreurs et d’ajustements, constitue le cœur de la parentalité dans ces premiers temps.

Le premier mois n’est que le début d’une longue aventure développementale. Les acquisitions de cette période préparent celles qui suivront, dans un continuum où chaque étape s’appuie sur les précédentes. Les parents peuvent aborder les mois suivants avec confiance, en sachant que leur présence attentive et aimante constitue le meilleur soutien au développement harmonieux de leur enfant.

En définitive, comprendre le développement psychomoteur du nouveau-né ne vise pas à créer des attentes normatives, mais à nourrir l’émerveillement devant cette incroyable capacité humaine à grandir, apprendre et entrer en relation dès les premiers instants de la vie.

Note : Cet article a été rédigé avec l’aide de l’intelligence artificielle, notamment pour l’assistance à la rédaction et à l’illustration.

Le contenu a été soigneusement relu, validé et complété par l’auteur pour garantir sa fiabilité et sa pertinence.

Le contenu a été soigneusement relu, validé et complété par l’auteur pour garantir sa fiabilité et sa pertinence.

Bibliographie

-

Haute Autorité de Santé (HAS). (2020). Troubles du neurodéveloppement – Repérage et orientation des enfants à risque. https://www.has-sante.fr/jcms/p_3161334/fr/troubles-du-neurodeveloppement-reperage-et-orientation-des-enfants-a-risque

-

Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (mpedia ). (2025). Développement psychomoteur de bébé de 0 à 3 mois. https://www.mpedia.fr/art-developpement-psychomoteur-0-3-mois/

-

UNICEF. (s.d. ). Les grandes étapes du développement de votre bébé. https://www.unicef.org/parenting/fr/developpement-enfant/les-grandes-etapes-du-developpement-de-votre-bebe-6-mois

-

Société Française de Pédiatrie (SFP ). (s.d.). Développement des enfants. https://www.sfpediatrie.com/developpement-enfants

-

Organisation Mondiale de la Santé (OMS ). (2019). Le message de l’OMS au jeune enfant : pour grandir en bonne santé. https://www.who.int/fr/news/item/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more

-

Institut national de santé publique du Québec. (s.d. ). Les étapes du développement. https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/bebe/le-developpement-de-l-enfant/etapes-du-developpement

-

Naître et grandir. (s.d. ). Caractéristiques du nouveau-né. https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/developpement/nouveau_ne/naitre-grandir-bebe-nouveau-ne-caracteristique/

-

Université de Pédiatrie. (s.d. ). Item 55 – Développement psychomoteur du nourrisson et de l’enfant. https://www.pedia-univ.fr/deuxieme-cycle/referentiel/croissance-developpement/developpement-psychomoteur-du-nourrisson-lenfant

Laisser un commentaire